ブログ

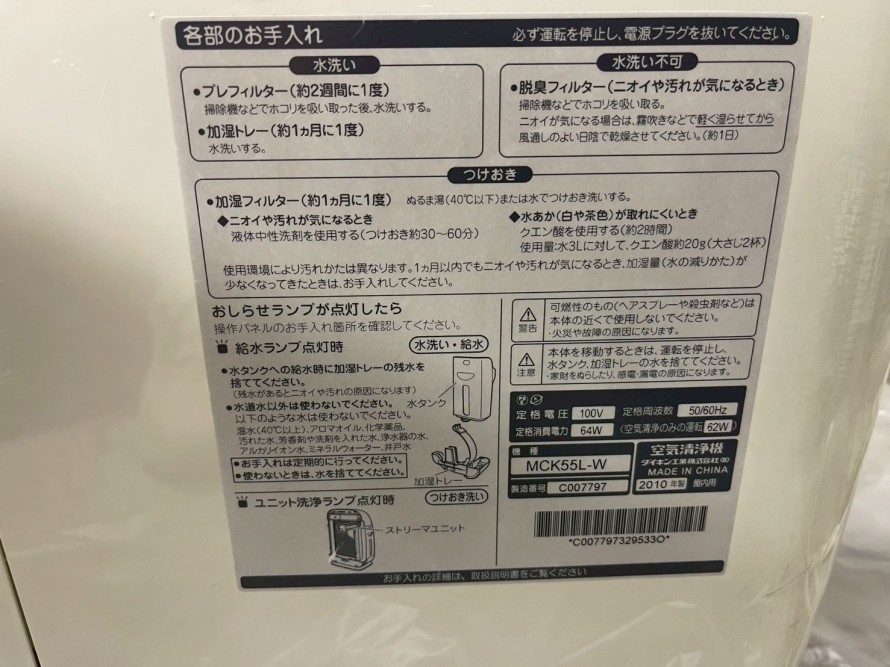

【空気清浄機完全分解洗浄】ダイキンDAIKIN MCK55L-W 2010年製

お問い合わせ

エアコンの買い替えか洗浄か迷ったら、エアコン健康診断がおすすめ!

エアコン掃除、実は「夏前」はNG?プロが教える最適な時期と頻度の新常識

「エアコンの掃除、いつやるのが一番いいの?」 本格的な夏を前に、多くの方がこの疑問を抱くのではないでしょうか。

そして、ほとんどの人が「使う直前の春か初夏」と答えるかもしれません。しかし、私たちプロの視点から見ると、それは必ずしも最適な答えではありません。

この記事では、何千台ものエアコンを洗浄してきた経験から導き出した、エアコン掃除の「最適な頻度」と「本当に効果的な時期」についての新常識を、理由と共にご紹介します。

【新常識①】頻度は一律じゃない!汚れの鍵は「日中の利用」にあった

「エアコン掃除は何年に1回?」という質問への答えは、「部屋の使い方によります」というのが正解です。汚れの蓄積は、部屋の種類よりも、そのエアコンがどれだけ使われているか、特に「日中に使われているか」に大きく左右されます。

リビングのエアコン:年に1回が目安

日中も夜間も稼働することが多いリビングのエアコンは、最低でも年に1回のクリーニングを推奨します。

その最大の理由は「結露」の量にあります。例えば、外気温が35℃の真夏日に、室温を27℃に設定して冷房を使うと、7〜8℃もの大きな温度差からエアコン内部に大量の結露が発生します。この水分こそが、カビが繁殖する最大の原因となるのです。一方、夜間のみの使用では外気温との差が小さいため、結露の発生量は日中と比べて圧倒的に少なくなります。

また、最近は猛暑日が続くなど夏が長くなっている影響で、より徹底した管理を求める方も増えています。特に使用頻度が非常に高いご家庭では、「夏の前と後の年2回」クリーニングするという新しい習慣も広がりつつあります。

なお、この「年に1回」という目安は、飲食店や店舗など、常にフル稼働している業務用のエアコンにも当てはまります。

寝室のエアコン:2年か3年に1回でOK

寝室のエアコンのように、主に夜間だけ使用する場合は、クリーニングの頻度は2年か3年に1回程度で十分なケースが多いです。日中の利用が少ない分、カビの原因となる結露も発生しにくいからです。

その他(物置など):定期清掃は不要

物置部屋など、ほとんど使わない部屋のエアコンは、定期的なクリーニングは基本的に不要です。エアコンは「使うと汚れる」もの。使用しない限り、ホコリは溜まってもカビが繁殖することはほとんどありません。

【新常識②】最適なタイミングは「夏の前」ではなく「夏の後」だった

一年の中で、エアコンクリーニングを依頼するのに最も効果的で合理的な時期。それは、冷房を使い終えた夏の終わり、具体的には10月末から11月前半ごろです。

理由:カビの繁殖サイクルを断ち切るため

エアコン内部でカビが最も発生するのは、冷房運転で結露が多発する「夏」です。そして、夏が終わって使われなくなったエアコンの内部では、残ったカビが秋の間に静かに繁殖し、勢力を拡大していきます。

問題は、冬になって暖房をつけた瞬間です。暖房の温風で乾燥したエアコン内部から、カラカラに乾いたカビの胞子が部屋中に一気に放出されてしまうのです。ちなみに、暖房運転自体は内部を暖めるため結露が発生せず、カビは増えません。だからこそ、夏に発生したカビを冬にばらまいてしまうリスクが際立ちます。

1番汚い空気がエアコンから出るのは冬ですね。夏使い終わってそのカビをそのまま乾燥させて出しているっていう状態なのでこれが1番リスクです。

つまり、夏の終わりにクリーニングを行うことで、カビが繁殖する前にリセットできます。その後、秋・冬・春とクリーンな状態が保たれ、翌年の夏まで気持ちよく使えるため、非常に「コスパがいい」選択と言えます。

【新常識③】あえて狙うなら「2月」が最もお得!

もし「とにかくお得に済ませたい」と考えるなら、2月が狙い目です。

2月はハウスクリーニング業界にとって、年間で最も依頼が少ない「閑散期」にあたります。そのため、多くの業者が割引や特別なキャンペーンを実施しており、通常より安く依頼できる可能性が高くなります。緊急性のないクリーニングであれば、2月に予約するのも賢い方法です。

【要注意】実はデメリットだらけ?「夏前の掃除」を避けるべき理由

「夏本番前に綺麗にしたい」という気持ちはよくわかりますが、5月ごろの「夏前の掃除」は、実はデメリットが多く、あまりおすすめできません。

- 予約が取りにくい 一年で最も依頼が集中する繁忙期のため、希望の日時に予約を取ること自体が困難です。

- 割引が少ない 業者が多忙なため、キャンペーンや割引はほとんど期待できません。

- 作業中が暑い すでに暑くなり始めている時期に、清掃中はエアコンを停止させる必要があります。窓を閉め切っての作業となり、ご自宅にいるお客様にとっても快適ではありません。

- すぐに汚れる 仮に5月に掃除をしても、6月、7月、8月と冷房をフル活用すれば、わずか4ヶ月ほどで内部は再び汚れてしまいます。

結論:計画的な「秋掃除」で、一年中クリーンな空気を

これまでの常識を一度見直してみましょう。最も合理的で効果的なのは、リビングなどメインで使うエアコンは「毎年秋に計画的にクリーニングする」というサイクルです。これにより、カビのリスクが最も高まる冬場の空気をクリーンに保ち、翌年の夏まで快適に過ごすことができます。

これからのエアコン掃除、あなたの家の計画は変わりますか?